Mutualiser pour être: une phénoménologie sociale du Boke (Par Moussa Sarr)

«L’être humain est par nature un être de reliance. Il devient lui-même dans l’étreinte invisible du monde partagé.» — Inspiré de la sagesse de Ndoumbélane!

Notre époque est marquée par une obsession de l’individualisme, de l’autonomie radicale et de la compétition. Pourtant, des univers entiers d’expérience humaine témoignent d’une autre possibilité : celle d’un monde fondé sur la mise en commun, sur la reliance constitutive de l’existence. Dans cette exploration, je propose de revenir à une source fondatrice de nos sociétés africaines soit la dynamique du Boke (mutualiser) et du Mboke (parenté).

À travers ce billet, il s’agit moins de faire une archéologie culturelle que de proposer une épistémologie alternative, enracinée dans une phénoménologie sociale où le Moi n’existe qu’à travers son ancrage dans le Nous. Ce travail est nourri de ma trajectoire personnelle de sociologue, de communicateur et de philosophe, et se propose comme une invitation à repenser les fondements de notre rapport aux savoirs, aux êtres et aux devenirs collectifs.

En effet, selon ma conception et mes croyances, il faut mutualiser pour être. Regardons cette prémisse de plus prés.

Boke — dans son acception la plus originelle en wolof — signifie mutualiser, mettre en commun. Il ne s’agit pas seulement d’une pratique utilitaire, mais d’un principe existentiel : mutualiser, c’est exister dans la reconnaissance de l’autre. Mboke, qui désigne la parenté, prolonge cette logique en inscrivant la mutualisation dans la profondeur anthropologique des liens de sang, d’alliance, d’esprit.

À partir de cette double trame — Boke et Mboke — se dessine une ontologie sociale où le Moi ne se définit pas dans l’isolement, mais dans l’entrelacs vivant de la communauté. Chaque savoir, chaque savoir-être, chaque savoir-faire, chaque faire-savoir devient un acte de reconnaissance réciproque. L’affirmation du soi ne se fait pas contre l’autre, mais avec l’autre, dans l’inscription du Je au cœur du Nous.

Dans cette perspective, le Moi-égocentré n’est pas nié : il est reconnu dans son besoin de distinction et de singularisation. Mais cette singularité n’a de sens que dans son agrégation consciente au tissu commun. C’est en mutualisant ses talents, ses connaissances, ses élans, que le Moi se construit et trouve puissance et résonance.

Ce mouvement, que l’on pourrait qualifier d’agrégat sociologique, s’inscrit naturellement dans une lecture phénoménologique : il s’agit de comprendre les expériences vécues non comme des données individuelles closes, mais comme des processus d’émergence collective. La parenté — au sens large, incluant la parenté d’idées, de valeurs, de trajectoires — devient alors la condition même de l’expérience de soi.

Ce cadre d’analyse résonne profondément avec mon propre ADN ethnoculturel. Formé à l’écoute des sociolocultures africaines, ma pratique scientifique vise à reconnaître dans nos systèmes relationnels les matrices d’une intelligence collective avant la lettre. Boke n’est pas un mot ancien à redécouvrir : il est un moteur toujours vivant, une clé pour repenser nos modernités éclatées.

En assumant cette racine, nous pouvons proposer une autre voie face aux défis contemporains. Là où l’Occident tardomoderne propose la compétition généralisée et l’exacerbation des intérêts particuliers, Boke-Mboke propose une intelligence de l’interdépendance, une éthique de la contribution, une esthétique du lien.

En ce sens, la mutualisation des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire et des faires-savoir n’est pas seulement une bonne pratique sociale ; elle est une épistémologie, une ontologie, une politique. Elle est la condition de possibilité d’un Moi pleinement socialisé, pleinement conscient, pleinement libre.

in fine, Revenir à Boke et Mboke, c’est renouer avec une matrice de sens capable de refonder nos pratiques sociales, éducatives et politiques. Dans un monde fracturé par l’isolement et la compétition, ces concepts proposent une vision généreuse, fondée sur l’interdépendance créatrice et la mutualisation féconde. Ce n’est pas un retour nostalgique à un passé idéalisé, mais une avancée philosophique vers une nouvelle modernité relationnelle.

Dans cette modernité, le Moi s’épanouit non en se séparant, mais en s’agrégeant. Les savoirs se multiplient en circulant. La liberté s’approfondit dans la reconnaissance mutuelle. Le défi est immense : il s’agit d’oser penser et vivre une société du commun, sans effacer les singularités, mais en les exaltant par la mise en commun de nos existences (La théorie de la Gestalt s’invite ici). Boke-Mboke : le chemin est ancien, mais son horizon est encore devant nous.

Pour en finir en beauté, que l’on me permette une daptation libre de Édouard Glissant: « nous ne sommes pas des îles ; nous sommes les archipels de la mémoire commune. »

—

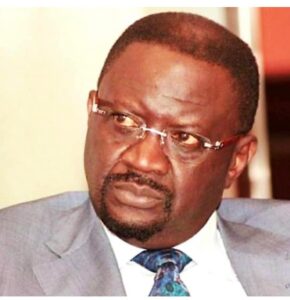

Dr. Moussa Sarr, Post – Doc; MST & MA Com; DUT RP CI

Chercheur principal Lachine Lab L’Auberge Numérique

À propos de l’auteur:

Dr. Moussa Sarr est sociologue, philosophe et expert en gestion des connaissances. Post-docteur en Knowledge Management, il est l’auteur de l’essai majeur « Communautique et Intelligence Collective », où il explore les dynamiques de transfert de savoirs, d’interaction sociale et de co-création cognitive dans les sociétés contemporaines.

https://www.leslibraires.ca/livres/la-communautique-et-l-intelligence-collective-moussa-sarr-9786138486695.html?srsltid=AfmBOopCiP7f5e-WDwBmnYDCQmF_zsXMk9Qh7f3LWMuQPGtlc4cJdmu5

Son approche est marquée par une profonde fidélité aux sources africaines de la reliance et par une volonté d’ouvrir de nouvelles voies épistémologiques pour penser l’humain en réseau.